Story

視覚に障害があっても観光を楽しんでほしい

「目が見えない人の観光」と聞いたら、どんな観光を思い浮かべるでしょう。目が見える人にとっては視覚障害のある人の観光は想像しづらいかもしれません。「普段は見られないものを見にいく」という要素を観光から除いたら、味気ないものに感じてもおかしくありません。

しかし、多くの人は、知らない土地の音、香り、味など視覚以外の体験が、観光の重要な要素だとご存知ではないでしょうか。音から感じられる風土や、歴史の積み重ね、香りの中にある生活や文化、多様な土地の食べ物。障害の有無に関わらず、観光から得られる体験は人生を豊かなものにしてくれます。

実際に視覚に障害がある人たちも、視覚に頼らないかたちで観光を楽しんでいます。

観光都市京都の私たちは、その実情を知り、より多くの人が楽しめる方法を模索する必要があると考えます。

視覚障害のある人が主体的に楽しめる観光

現状の視覚障害のある人の観光は、ガイドヘルパーなどの支援者に依存することが多く、支援者がコーディネートしたコースに沿って行動することになりがちです。不安はないかもしれませんが、多くの体験が「受動的」になってしまい、「主体的」に楽しめる場所は限られてしまいます。

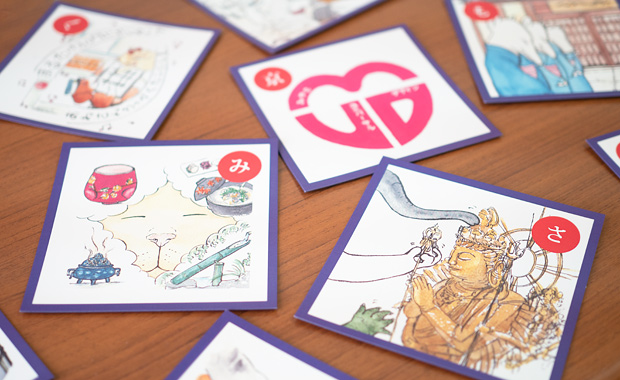

このような状況のなか、近年、博物館や美術館などは、触ることや聴くことで芸術作品を知覚するといった、視覚によらない体験型観光が徐々に増えています。また、観光地の視覚障害のある人向けの取り組みの先行事例に「触地図」があります。施設内の経路や壁面等の位置を、地図に施された凹凸によって「触って」理解できるようにした地図です。触地図を利用することで、施設内に何があるかを把握して行動ができるようになります。

こういった取り組みは、視覚障害のある人が主体的に楽しめる観光として好評を得ています。

ユニバーサルツーリズムが拡げる観光の可能性

誰でも使えるように製品などを設計する考え方を「ユニバーサルデザイン(UD)」と言います。京都市では、長い歴史の中ではぐくまれてきた支え合いの精神、芸術、技術等にユニバーサルデザインを採り入れた「みやこユニバーサルデザイン」を推進しています。

この取り組みの延長として、誰もが気兼ねなく楽しめるユニバーサルな観光「ユニバーサルツーリズム」を実現したいと考えています。

たとえば、「誰もが使える」という発想の要点さえ押さえれば、触地図も「触ってわかる」にとどまらない、よりユニバーサルなありかたを目指すことができます。文字を大きくする、色の差をはっきりさせる、音声案内を併用するなどの工夫で、誰もが使いやすく、また、従来の地図では情報が得られなかった人たちが、主体的に観光を楽しむことができます。

施設(ハード面)の整備とコンテンツ(ソフト面)の整備

ユニバーサルツーリズムというと、施設のバリアフリー化を想定されがちです。階段だけでなく、スロープやエレベータがあれば、車椅子の利用者にとっては移動がしやすくなります。視覚に障害があっても、点字ブロックを敷設すれば、自力での移動の助けになります。観光地側の施設としては、こういった施設のバリアフリー化をすることで、障害のある観光客の受け入れ体制が充実しますが、多くの場合、施設の改善にはそれなりの費用が必要になります。また、設備が充実しても、観光地側に障害や障害のある人への関心がなければ、利用者に豊かな体験をもたらすことは難しくなります。

しかし、施設のバリアフリーが整わなくても、障害のある人の観光の質を高めてくれるアイデアはあります。観光地側が「困っている人を手助けする文化(心のバリアフリー)」を知り、能動的に行動することです。触地図などのコンテンツは、一般的には施設のバリアフリー化にくらべてコストを抑えることができます。さらに、コンテンツの作成、活用を通じてユニバーサルツーリズムへの理解や考え方を深めることにもつながります。

観光客を受け入れる側に気付いてほしい

今回の実証実験では、整備しやすいコンテンツを制作することで、ユニバーサルツーリズムの実現を模索したいと考えており、視覚障害当事者に実証実験に参加してもらうことで、意見や感想をもらうことができます。ユニバーサルデザインで社会を変えていきたいとお考えの企業や団体の参加をお待ちしております。

大規模な予算を確保しなくても実施できるコンテンツの整備の事例が増えれば、同様の取り組みを行う観光地も増えていくことが期待できます。いずれは、京都市内の観光地が、全体的にユニバーサルツーリズムを意識する未来をつくる、そのためにぜひご協力ください。