Story

道路交通法が守られない背景

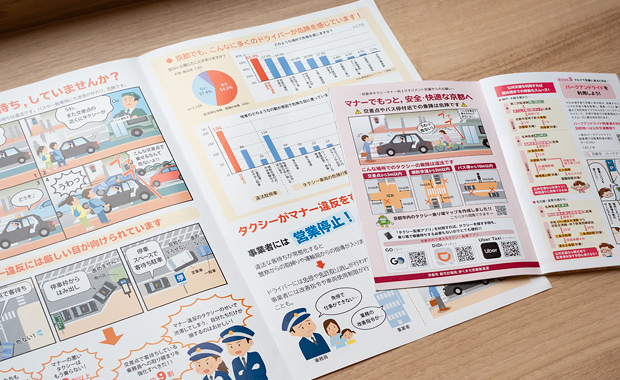

道路交通法では、交差点・横断歩道・バス停付近での駐停車が禁止されています。しかし、京都市の中心部、特に四条界隈では、交差点内でのタクシー乗降や、タクシー乗り場での停車可能台数を超えた停車等の違反が後を絶ちません。

駐停車が禁止されている場所を知らないタクシーの運転手はいません。しかし、交差点内や横断歩道の付近で、タクシーを呼び止めているお客さんがいれば、そこから離れて停めることの難しさもあり、ルールを知っていても、徹底が難しいという側面もあります。

行動経済学のノウハウ

京都市ではこれまでポスターやフリーペーパーでの違法行為を無くすための啓発活動や、警察と連携した取り組みを行なってきました。今回は、道路交通法の周知や取締の強化とは違った側面から、この問題へのアプローチをしたいと考えています。

近年、行動経済学という分野の成果物として「ナッジ理論」が注目を集めています。経済活動における人の意思決定が、必ずしも合理性だけを理由にしているのではなく、ささいな心理的な動因が重要な働きをする、という考え方です。外からの強制力で行動変容を促すのでなく、ちょっとした仕掛けによって、無意識に自発的に行為を誘導する仕組みについての考え方として、さまざまな分野に取り入れられています。

タクシーの違法駐停車には、運転手側、利用者側双方に問題があります。違法行為を行なってしまう理由が異なれば、それを止めるためのアプローチも異なってきます。タクシーの運転手、利用者のそれぞれが「つい違法行為を避けてしまう」ような仕掛けを取り入れることで、効果的な対策としたいと考えています。

今回の取り組みでは、違法行為のリスクをわかりやすく説明できる法律の専門家や、はっとするようなポスターを作れるデザイナーでなく、人の心の動きについての知見と効果測定の実績を持っている事業者さんがお付き合いくださることを期待します。

観光都市らしい対策

新型コロナウイルスの感染拡大によって、京都市を訪れる観光客の数は激減しました。にもかかわらず、タクシー乗降マナー問題は依然減少していません。今後、国内、国外ともに観光客の数も回復をしてきますが、まず最初のターゲットは京都市民であると言えるかもしれません。

観光客が戻ってきたとき、京都の景観を楽しみにしてくださる皆さんに、道路交通法のポスターや啓発の標語の貼り紙でなく、ちょっと気のきいた仕掛けを見ていただけるように、ご協力いただけることを期待します。