Story

ごみを減らすことの意義

「持続可能な社会」を構築するためには、資源の消費を抑制し、環境への負荷の低減する必要があります。そのためには、大量に生産し、大量に消費する生活様式を見直さないといけません。

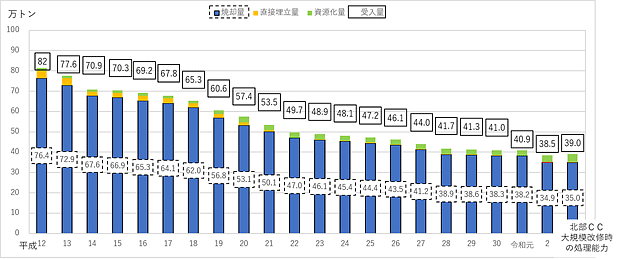

京都市のごみの量は2000年度の82万トンをピークに、市民・事業者等の皆様のご協力によって年々減量に成功し、2020年度にはピーク時の半分以下である39万トンまで減量を達成しました。今後は、次のステップとして、より資源循環に重点を置いた取組が必要になっています。

(出典:京都市環境政策局資料)

「大型ごみ」の抱える問題

家庭から日常的に排出される生ごみや紙ごみに比べ、大型ごみは排出される機会は少ないものの一つ一つが重いごみです。大型ごみの排出量は例年3、4月の引っ越しシーズンに増加する傾向があり、人口の約1割を学生が占める本市の特徴から、この中には短期間使用で廃棄されてしまう家電や家具が多く含まれていることが推察されます。

一方で、大型ごみを減らすために長く家電を使うことが推奨されるかと言えば、そうとは言い切れません。古い家電は消費電力が大きいため、長く使い続けるよりも省エネ家電に買い替えるほうが環境によい場合があるのです。

また、排出量からは見えてこない大型ごみの問題があります。手続きや運搬の面倒さから処分されないまま保管されている古い家具・家電は、災害時に災害廃棄物となる可能性がある大量の「隠れたごみ」なのです。

家具・家電は、必要性や耐用年数と比べて、長くも短くもなく適切な期間使われ、最終的にリサイクルされることが、ごみの発生を抑制するとともに、資源循環や省エネ化を促進することにつながるのです。

2R型ビジネスモデル

これまでのごみ減量の主流は2R(「リデュース: 発生抑制」および「リユース:再利用」)と、分別・リサイクルでした。中でも京都市が力を入れて取り組んできた「2R」では、近年、様々な形態のビジネスモデルが生まれています。なかにはインターネット上の中古品の個人売買のように、一般利用者に負担感を抱かせることなく「サーキューラー・エコノミー(循環型経済)」を浸透させた例も挙げられます。

今回のオープンラボでは、2R型ビジネスモデルのひとつ、「シェアリング」に取り組みたいと考えています。

モノの「所有」から「共有」へ

「シェアリング」とは、単独の利用者によるモノの「所有」とは異なり、複数の利用者による「共有」を意味します。したがって、モノが不用になったり使わない時は、それを必要とする誰かが容易に利用できるようにビジネスモデルとする必要があります。

具体的な例としては「カーシェアリング」「コンビニのコピー機やコインランドリーの洗濯機」などがありますが、この考え方を生活全般の家電や家具に適用していくのです。

家具や家電のリースでは、利用者は、必要とする期間にメーカー等から必要な機能(本を置く場所、冷暖房等)の提供を受け、利用が終了すれば引き取ってもらえるため、処分の手続きなど「モノを所有する負担」から解放されます。

また、メーカーは製品の耐用年数で交換を行うことができるため、世の中で利用されている自社製品のパネルやモーター等の物品の総量を把握しやすくなります。これによって、製品のサポートに必要な物品の適正な量の確保が可能になり、生産工程でのごみの発生抑制にもつながります。さらに、耐用年数を過ぎた製品のメーカー等による回収は、リサイクルしやすい製品設計を促すことが期待されます。

学生や単身赴任者だけでなく、社宅や高齢者住宅など、家具、家電付きの物件を提供したい事業者に対してサービスを提供できれば、よりスムーズにシェアリングが受け入れられるかもしれません。

ビジネス環境や価値観の転換

我々の現在の社会は、製造、運搬、販売等どの段階を見ても、依然モノの「所有」を前提としています。したがって、シェアリングを促進するためには、現在のビジネス環境における課題や解決法を探さなければなりません。

こうした中、モノの「所有」から「共有」へ価値観の転換にともに向かっていくパートナーを求めます。